|

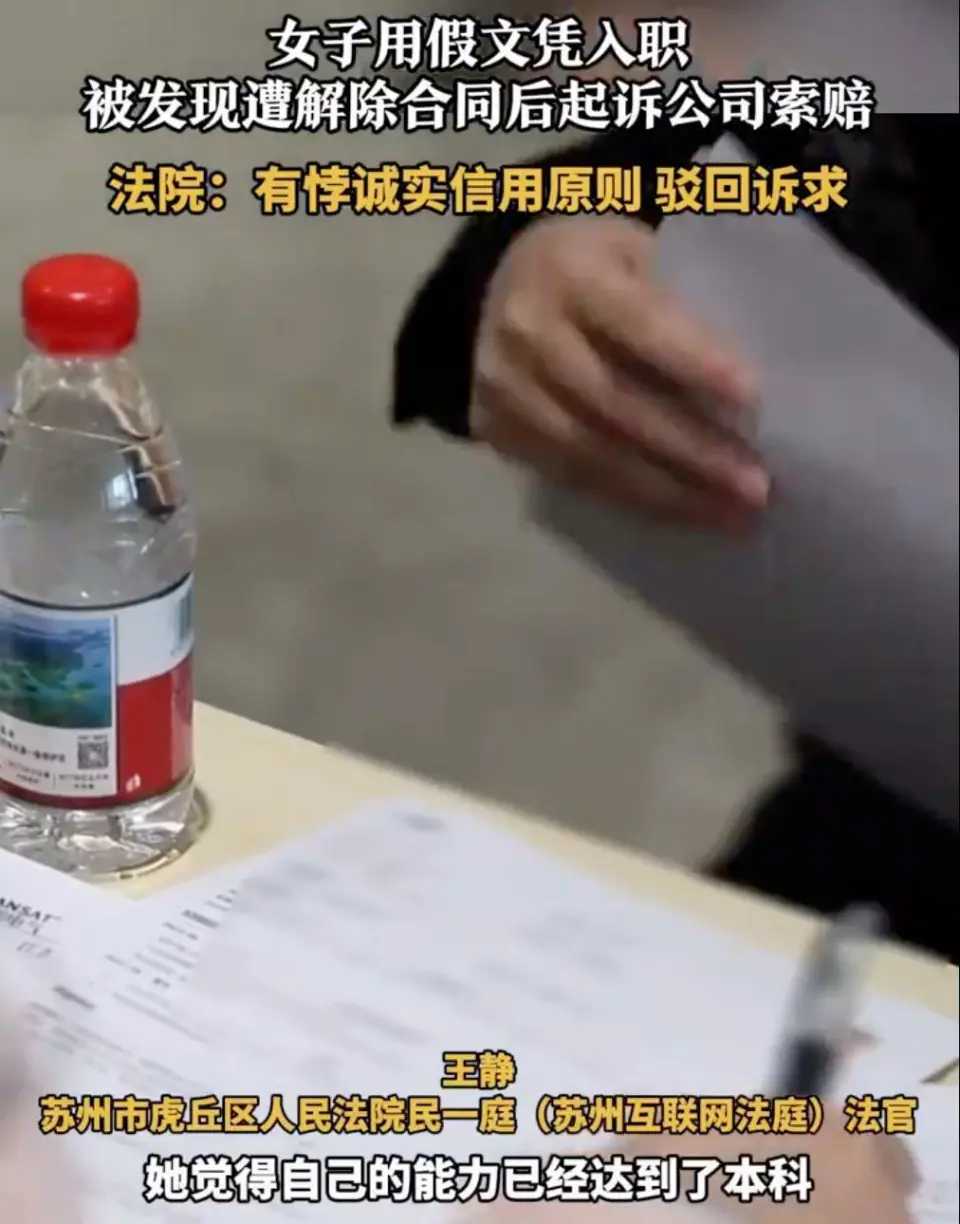

近日,一个关于劳动合同纠纷的案例引发网络热议。苏州的张某应聘某公司质量工程师时,在简历中虚称自己是本科学历并通过面试。公司向其发送的聘书中明确,张某提供的信息必须真实准确,张某也表示同意。 然而次日,公司核实发现张某提供虚假本科学历证书,于是终止了她的入职流程。张某认为双方劳动关系已成立,起诉要求公司支付违法解除劳动合同赔偿金。庭审中,她承认自己实际是大专学历,因觉得文凭限制发展才购买假证,坚称自身能力能胜任岗位。 法院审理指出,张某提供虚假学历证书,违反双方约定、有悖诚实信用原则,而且,双方并未建立劳动关系,公司无需支付赔偿金等费用。最终,法院驳回张某全部诉讼请求。

张某购买假文凭属于买卖伪造的国家机关证件,本身就是违法行为,公司决定不再聘用她,完全是合法合理之举,她也应该为自己的违法行为付出代价,这本没有什么好争议的。但是张某辩称,她认为自己的能力已经达到了本科水平,可以胜任岗位,是文凭限制了她的发展。也有部分网友认为,职场不应“以学历论英雄”,公司如此看重文凭,是不是涉嫌招聘歧视? 不可否认,倡导用人单位在招聘中消除学历歧视、重视实际能力当然是职场进步的方向。一些学历虽不突出但能力出众的人,同样能在职场大放光彩,为企业带来显著效益。用人单位应该“不拘一格”,多元评估,打破学历的门槛,为更多有才华、有能力的人提供机会,但这绝不意味着,造假文凭应聘这种明显的欺骗行为可以被容忍。 张某若认为企业招聘时对学历的要求不合理,完全可以通过正当渠道提出诉求,争取机会,或另寻不设此门槛的岗位。然而她选择了最危险,也最不道德的方式,用谎言和造假去撬开职场的大门。这种行为剜肉补疮,自己给自己挖坑,即便能瞒得过一时,也终将导致不堪的后果。 正如法官所指出的那样,张某的问题并不在于她的实际学识水平如何,也不在于她能否胜任这项工作,而在于她从根本上破坏了雇佣关系的信任基础。她明知公司提供的信息必须真实准确,却仍选择购买假证,严重违反了双方的约定,违背了诚实信用原则。诚信是社会交往的“通行证”,在就业市场中更是如此,企业招聘员工,不仅看重其专业能力,更看重其道德品质和职业素养。一个连学历都能造假的人,很难让企业相信其在工作中会保持诚实守信。 有网友针对张某的辩解调侃说:“如果学历可以靠‘自己觉得’,那我觉得我已经到了博士水平……”也有网友中肯地建议:“有这个造假的功夫,为什么不深造一下,提升自己的学历?”可见,更多人都认可,学历不高并不代表能力不行,但是造假说谎肯定说明人品有亏。 不管再怎么嘴硬,失去诚信只会让人寸步难行。求职者应该树立正确的就业观念,认识到诚信是立足职场的根本,只有坚守诚信底线,凭借真实的能力去争取岗位,才能在职场中赢得他人的尊重和信任,实现自己的职业目标。企业和社会也应共同努力,营造公平公正、包容开放的就业环境,让务实诚信、能力出众者脱颖而出。

|